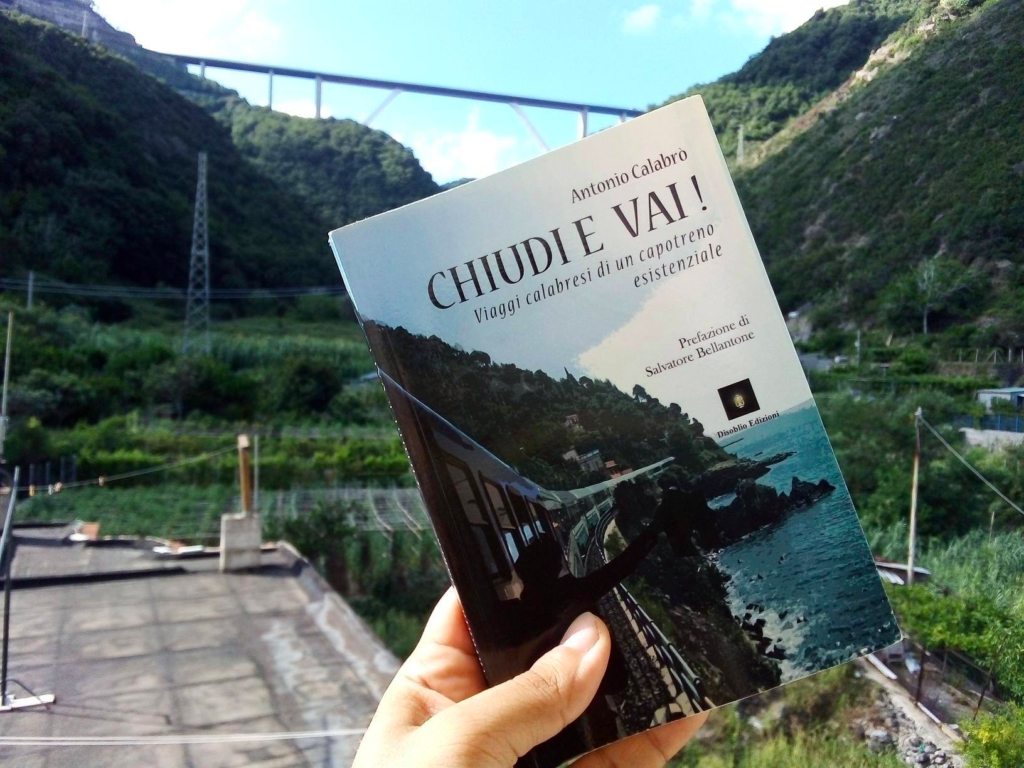

Dopo la saggistica storica e la poesia, tocca alla narrativa, anche se è una narrativa molto particolare: già, perché Chiudi e vai di Antonio Calabrò è, in realtà, un diario.

Se Ernesto Guevara ha scritto I diari della motocicletta, questo può essere tranquillamente definito come ‘I diari della cuccetta‘.

Antonio Calabrò, collaboratore di ZoomSud e speaker per Radio Antenna Febea, ha già pubblicato Johnny Rolling, L’inferno innamorato, Un libro ci salverà e Reggio è un blues, oltre a definirsi “capotreno esistenziale”, lavoro che effettua “nel tempo libero”.

Per quanto possa sembrare banale e scontato, Chiudi e vai dell’amico Antonio Calabrò è un autentico viaggio, inizia a trascinarti già dalla prima pagina, seppur consapevole di non avere una vera e propria destinazione.

Questo libro tratteggia con minuziosità le avventure e disavventure di un capotreno che spesso viene considerato solo uno “sbirro da vagone”, dimenticando, troppo spesso, che sotto quel cappello e quella divisa con ricamate le lettere “FS” respiri un uomo come tutti noi.

La bellezza di questo lavoro letterario consta soprattutto nell’abilità dell’autore di saper trasformare il treno in un vero e proprio specchio della società, proprio come la piazzetta, il bar o Facebook.

Sul treno salgono e scendono miserie e nobiltà, onesti e disonesti, prostitute e mafiosetti (o convintissimi di esserlo, come se fosse qualcosa di cui vantarsi), esponendo quell’eterno dissidio tra amore e odio a cui la Calabria spinge col suo carattere burbero, chiuso, scontroso e scostante, forse per paura di sembrare eccessivamente vulnerabile, contrastando quella che in realtà è la sua natura accogliente, da madre affettuosa.

L’autore riesce a enfatizzare questo infinito contrasto in modo amaro, abbandonandosi a volte a quel fatalismo tipico degli autori al di sotto dei confini del regno borbonico, come Sciascia, Verga o Alvaro.

Lo fa in un modo che solo chi ha gli occhi minimamente aperti e ha davvero a cuore le sorti di questa terra, può avere. Incurante di andare contro la logica comune del “fatti i cazzi toi oppure menu sai e megghiu è”.

Lo fa trasmettendo quasi la sensazione di avere “fatto il proprio tempo” e di voler lasciare uno speranzoso testimone alle nuove generazioni. Già, quei giovani che all’autore piacciono.

Anche questi, figli di un tempo disperato e senza sogni.

Anche questi, coi loro tatuaggi bene in vista, con l’aria trasognata di chi preferisce il mondo virtuale a quello reale.

Così il libro diventa un ottovolante di sensazioni: si passa dal sorriso di una qualche disavventura umoristica alla lacrima per la miseria di una terra da sempre abbandonata a sé stessa, alla rabbia causata dalla stessa cosa.

Quando l’autore descrive gli ultimi, “les misérables”, i “desperados”, le righe diventano pentagramma di un arpeggio di parole, con la stessa classe e malinconia di quello di Hotel California degli Eagles.

I “desperados” di solito si piazzano nell’ultimo vagone. E quando il libro si chiude, l’importante è pensare che il viaggio continui. E cominciarne un altro.

Sia viaggio che libro.