A volte l’autenticità del verso poetico, la sua temeraria fibrillazione di rincorrere l’Essere e le sue menomazioni divengono resa umana. Un “caso” umano, clinico, a sé stante dal cosmo, perfino dalla liceità di aggrovigliarsi tra i tedi e le cadute dell’umana miseria. E’ come rincorrere la vita rimanendo statici, immobili, vinti una volta per tutte, per sempre.

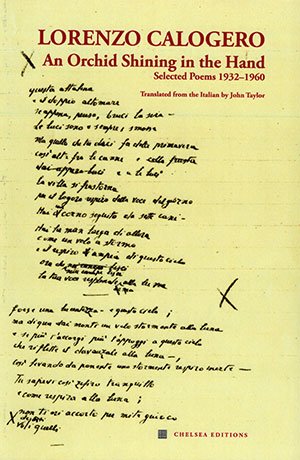

Lorenzo Calogero, il “sibilo di vento” di Melicuccà, un piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, ha ben sperimentato l’anonimato da vivo, l’alienazione, le beffe del tempo cittadino, il manicomio dei dinieghi. E porte chiuse. Quelle dei pazienti e quelle degli editori. Una voce si erge sull’uomo e sul poeta. E’ la voce di Sinisgalli: “…ho percorso e scoperto per primo le meraviglie di questo nuovo continente che viene ad allargare il dominio della poesia“. A nulla valse l’attenzione di Carlo Betocchi, Eugenio Montale; Mario Luzi, Giorgio Caproni… Calogero è destinato all’anonimato del derelitto, del “cristo” crocefisso in una vita schiva, solitaria, sempre ai piedi di un nuovo Golgota tra l’imponenza di secolari ulivi. Calogero è stato ed è il verso della Merini, delle “impronte digitali dannate“.

Vita e morte a duello, l’iperuranio di visioni immaginarie che si scontra con una realtà limitata. Questi i dogmi di Calogero, queste le linee- guida per una comprensione apparentemente definita della prima raccolta di liriche, “Poco suono”, che il Rimbeaud calabro diede alle stampe nel 1936. E non solo. La ricerca costante del Vero che non soggiace alle lusinghe del mondo tangibile, anzi protende a nobilitarlo mediante un “sogno” che assedia l’Infinito. L’esperienza traumatica del Calogero viene sempre più scandita da singoli impulsi emotivi dettati dalla finitudine umana e dalla sua puntuale arsura di catarsi in quell’ “ora di pace” tanto agognata, nella pena che si tramuta nella lucidità disarmante di vivere una realtà parallela, rifugiata nelle sue visioni rarefatte: “E così me ne vado / per infiniti firmamenti / ad aspettare” (Domani).

Le liriche giovanili del Calogero possono considerarsi l’antefatto della sua intera produzione letteraria, stigmatizzata da una volubilità accentuata nei confronti della vita e di un’apparente predisposizione ai sentieri della morte. La morte stessa, difatti, non viene mai esorcizzata, anzi tutto l’opposto. Diviene un protendere verso l’ignoto ricercato, una sorta di valico tra lo spazio terrestre, “paesaggio duro” ed il mistero. Calogero predilige l’incanto da raggiungersi nel “silenzio sacro” come “ultimo orizzonte” . Lo pone a sigillo perfino della lirica che apre la raccolta ed è essa stessa titolo, “Poco suono”:”Di tanto rovinoso mare / poco suono giunge / al mio orecchio assorto / in ascoltazione dell’Eterno / che come un angelo passa“.

Il “rovinoso mare” che nella lirica “Parla uno spirito” diverrà “mare agitato e mosso“, immagine palpabile, tutta propria, della terra natia di Calabria, indi della vita umana, quel “blocco confuso” (Vita e morte) nel “nero mistero del mondo” per “vie impervie e tenebrose / i suoi mille passaggi inumani / fermati sotto le unghie dell’essere“. Non desterà meraviglia alcuna come, dunque, la vita sarà “uno stanco viaggio” con Calogero e l’uomo “buttato in questa desolata / plaga del mondo” (Domani). Ancora in “Figure immaginarie”: “Siamo legati alla vita / da sottilissime vene / come ad un mare pauroso / che sempre abbuisce“. Ma è nella lirica “Vita che ha il suo compimento” che si la verità calogeriana si dispiega disarmante: “Vita che ha il suo compimento / più duraturo / nella morte. / Vita che svolge i suoi capricci / secondo un moto regolare…“

La “regolarità” della vita così legata all’illusione tutta umana di “conoscere le cose a fondo“, illusione che noi stessi “ci levighiamo colla speranza sottile“, la vita non – opportunità di vivere “in un orribile disgustoso pantano“. Le premesse della conoscenza e ri-conoscenza del dolore:”Sempre penso agli anni / della mia cecità / come se fossero le mie membra stanche / per troppo vivere / in tumultuoso affannare, / sempre ripenso ad essi / come se non fossero mai stati / e sempre mi vi trovo intristito, / taciturno, gelido, / fino al cupo più fondo delle occhiaie / come un’ombra della notte, / e non mi risovvengo di nulla / per un solo momento / buttato come un baratro lontano” (Gli anni della mia cecità).

L’attento lettore non biasimi il senso di morte di questa poeticità! Non la biasimava Calogero nella sua presunta lirica lasciata sul proprio tavolo di lavoro. E’ il suo “Inno alla morte”:”Ma non mi interessa più della vita. / Oggi mi curo della morte. / Fra poco e alla svelta morrò, / perché anche tu con me sul lago / verrai domani. E la pelle è adunca / o si screpola oppure sbadiglia. / Con te tergiversare non vale una lunga pena. / Poco mi interessa ella; / ora vergine sbadiglia / e il sangue è fluido o è la medesima cosa. / Tu come un giunco fresco / un narciso hai messo alle nari“.

Sebbene mancato suicida – è questo, difatti, uno dei nei che venne contestato per dichiarare la sua instabilità psichica, ancor oggi molti così ritengono – personalmente, dalla lettura dei suoi “giovani” versi ho riscontrato che la diatriba vita – morte, ancor più il significato autentico del lessema “morte”, può esser riconsiderato sotto specie di “stilema simbolico“. Mi spiego poco meglio. A mio “insano” parere il termine “morte” e consimili non attengono soltanto al loro significato letterale, divengono una dimensione! Sembra quasi che in Calogero la morte sia l’estensione stessa delle stesse immagini paranormali che egli intravede, una metafisica città fantastica a cui aggrapparsi contro le mostruosità dell’essere nella vita. Che senso avrebbe il distico terminale in “Verranno gli eventi” se non questo: “Meglio morire / che vedere la propria distruzione“! E’ senso di morte forse questo? Forse è solo preferire la fine dei propri tempi mortali prima che qualcosa, qualcuno disintegri l’Io Identitario della propria Essenza arricchendo con emolumenti impropri il mondo, le sue congetture.Riprova la lirica “Panorami grandissimi”: “… Per questo siamo nati: / per vedere nuovo profondissimo orizzonte, / perché la nostra generazione / non vada dispersa / fra gli acini, i fondi nebulosi / i mostri furiosi, i cavalloni / del mare.”

Il tema della morte, dunque, diviene il tramite più congeniale per inaugurare la sua “fenomenologia dell’incanto” , dell’indefinito, dell’Infinito. La tensione calogeriana si manifesta nella ricerca critica sull’esistenza, “fantasticheggiando” la cura all’oppressione di una vita sciupata, resa dai corsi e ricorsi anonima. “In ascolto del canto del tramonto” Calogero tenta di uscire “dalla finità del tempo” scorgendo l’immenso che “trafugo dal dolore umano“, essendo “si direbbe, a momenti, fuori dal mondo” e “rattenendo il passo nel paese del nulla” dove tutto diviene possibile, in una “comitiva di pensieri persiani“.